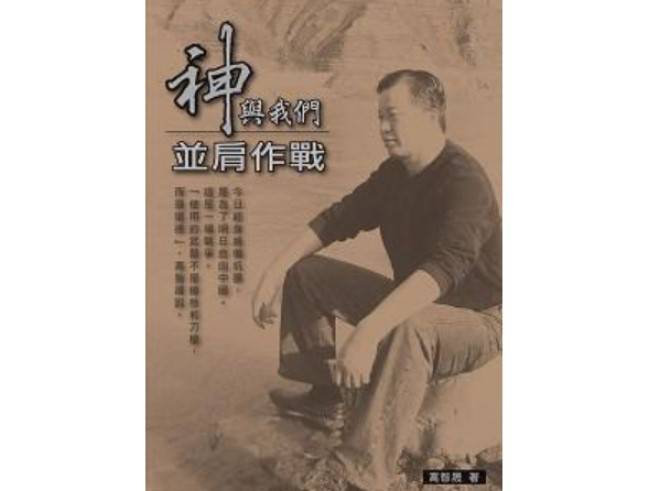

博大書店から出版された中国語版、高智晟著『神與我們並肩作戰』(神とともに戦う)の表紙

母は、有徳の人であった。この母の功徳ぶりは、私の認識やこの手中の筆が決めるものではないが、いずれにせよ、母が徳の力で積み上げてきた数々の逸話を、この筆で書き尽くすことは到底できないことだろう。

母は自らの行動を通じて、子ども達に「働かずして得たものは受け取ってはならぬ」ことを教えてくれた。腹ぺこの私たちが他人の食べ物に手を付けでもしたら、母から厳しい叱責を受けた。だから、幼い私たちも、道端のものさえ拾おうとはしなかった。

私の祖母に対する母の孝行ぶりは、その一帯でよく知られていた。それにひきかえ、私の記憶の中での祖母の印象といえば、ひどいものであった。確か、祖母が母を罵らないのは、わずか3つの状況しかなかった。祖母が食事の時と寝ている時、そして母が不在の時である。陰で母はよく、やりきれなくて泣いていた。だがその母は、私たちにこう告げたのだ。「おばあちゃんの一生は苦難の連続でね。若くして夫を亡くし、老いては息子を亡くしたから、それはそれは苦労したのよ。おばあちゃんには、うちの家族しかないの。他人を罵るわけにもいかないしね。私たちに悪態をついて気が晴れるのなら、それでいい。母さんがちょっと我慢すれば済むんだから」。

暴言を吐かれて泣き暮れる母であったが、それでも毎食時には、まず祖母へお粥をよそった。一家がみな食事の量を制限されても、祖母だけは例外であった。母は辛く当たられた最中でさえ、大鍋のお粥から米粒が多い部分をすくっては、祖母へ差し出した。鍋に残ったのは、色以外、水と何ら変わらぬお粥であった。凍てつく冬、私たちの洞窟の水がめは、朝起きると氷が張っていた。一方、祖母の洞窟は、ぽかぽかに温められていたので、私たちは先を争うようにして祖母のそばで寝たものだ。また市が開かれるたび、母は何とかして老いた祖母の食べ物を買い入れた。この一連の過程は、私たちにとって摩訶不思議なものだった。というのも、「祖母の洞窟に半歩たりとも踏み入れてはならない」と、母から厳しく禁じられていたからだ。この禁止が解けたとき、一体どんな美味しい物だったのかは、あれこれ想像するしかなかった。

母は貧しくて苦しい生涯を60年も送った。だが、他の貧しい人々を支えようとする母の姿勢に、それは全く影響しなかった。貧しい人が多いのは、中国の最大、かつ最も長年にわたる特徴であろう。あのころは特にそうであった。故郷を離れて物乞いをする人も、故郷に残り物乞いになる人も、みな貧しい人だったので、貧しい者同士の助け合いはきわめて重要なのだ。母は、あのころ故郷を離れずに物乞いになった貧しい者として、故郷を離れた物乞いへ手助けをしたが、これは地元で知らぬ者はいなかった。冬になると、出身地や身元、人数にかかわらず、嫌がることなく、彼らをみな家に招きいれた。昼間は休憩所として、夜は泊まる場所として。だから、うちの洞窟は、多い時には十数人がひしめき合っていた。

黄土高原の冬の夜。その凍てつく寒さと強風に、貧しい人は肝をつぶす。我が家だって、特別温かいわけではないが、その寒さと風は、ある程度しのげる。来る年も来る年も、母はどれほどの貧しい人たちに、この厳しい冬をしのげるよう手を差し伸べたであろうか。母自身でさえ、分からない。ただ、これだけは覚えている。村に貧しい人が来ると、村人はみな決まって彼らに、私の母を訪ねるよう告げた。20数年経った今、私は社会の弱者から慕われる弁護士になった。杖をついたり、車椅子に乗ったり、支払い能力のなかったりする人々が、熱意ある他の弁護士に付き添われて、絶えず私の事務所を訪ねてくる。そんな時、私はいつも、貧しい人々を助けていた母の姿を思い出しては、納得の笑みを漏らす。だが、今日ここまで思いをはせたとき、私の涙は泉のごとくあふれ出てきた。その母が私の目の前で、棺に横たわっているからだ。

(続く)